*Sin Adán en el Senado, la presidenta reduce ruido interno, acota resistencias y empieza a marcar fronteras. Morena entra así en una fase inédita: la del poder sin red, sin fundador y sin operadores intocables.

Por: Enrique Hernández Alcázar

En política no todo se anuncia. Hay decisiones que no se explican, pero se presienten. Y la salida de Adán Augusto López de la coordinación de Morena en el Senado pertenece a esa categoría: no fue un trámite interno, sino un mensaje.

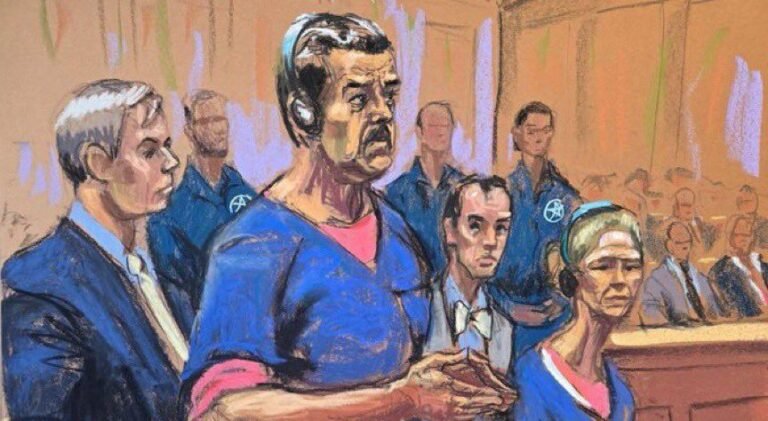

Adán no era un coordinador más. Se convirtió en un operador incómodo, un lastre para Morena, a pesar de ser pieza del obradorismo más leal, guardián de los equilibrios que ya no encajan del todo en el nuevo momento del poder. Su presencia en el Senado funcionaba como recordatorio permanente de que el sexenio había cambiado… pero no tanto. Ayer, eso se terminó.

La narrativa oficial hablará de relevos naturales y reorganización parlamentaria. Pero la política real se lee mejor en lo que se mueve sin conferencia de prensa. Adán se va cuando su figura empieza a pesar más de lo que aporta; cuando su nombre ya no ordena, sino estorba; cuando su pasado reciente genera más preguntas que certezas.

Y esas preguntas no son menores. En una democracia que se diga funcional -con todo y Morena- lo esperable no es el silencio, sino la rendición de cuentas. Las acusaciones de colusión con Hernán Bermúdez Requena, alias La Barredora; las dudas persistentes sobre sus declaraciones patrimoniales; los episodios no aclarados de su gestión en Tabasco y un largo etcétera no desaparecen con un cambio de cargo. Cambiar de posición no equivale a quedar exento de escrutinio.

¿Influyó la presión de Estados Unidos? Sería ingenuo pensar que no. El nuevo gobierno mexicano enfrenta una agenda cargada de temas sensibles: migración, seguridad, energía, Cuba. Y en ese tablero, Adán Augusto no era precisamente una carta tranquilizadora para Washington. No por lo que decía, sino por lo que representaba: continuidad sin matices, interlocución opaca, flancos abiertos.

Moverlo del centro del poder legislativo no resuelve esos problemas, pero sí envía una señal clara: Claudia Sheinbaum entiende que gobernar no es repetir, sino administrar costos.

Aquí es donde el movimiento cobra mayor profundidad. Porque la salida de Adán no es solo personal, es política. Pierde el obradorismo más duro, el que entiende la lealtad como dogma y la disciplina como valor supremo. Pierde un bloque que aspiraba a seguir influyendo desde el Congreso como si el fundador siguiera al mando.

Y gana otra cosa.

Gana el claudismo, todavía en construcción, pero ya reconocible: más técnico, menos sentimental, más consciente de que el poder sin control se vuelve problema. Un estilo que no reniega del pasado, pero que tampoco está dispuesto a cargar con todos sus pasivos.

Sheinbaum no gobierna contra López Obrador. Pero tampoco gobierna para administrarle la nostalgia. Necesita margen, oxígeno y capacidad de decisión sin intermediarios que representen otra lógica del poder.

Sin Adán en el Senado, la presidenta reduce ruido interno, acota resistencias y empieza a marcar fronteras. Morena entra así en una fase inédita: la del poder sin red, sin fundador y sin operadores intocables.

Eso no garantiza estabilidad automática. Garantiza, al menos, responsabilidad plena.

Y, por ahora, Claudia parece cómoda en ese terreno. A juzgar por los hechos, la presidente está muy a gusto sin Adán Augusto.